〈お客様の声〉米原市でこだわりの詰まった高性能住宅づくり(1)性能向上リノベーションか? それとも新築か?

築年数の長い住宅にお住まいであったり、相続された方におかれては、建物の耐震や断熱性能を高める性能向上リノベーションを行って住み続けるか、あるいは新築に建て替えるかお悩みの方も多いかと思います。

そのような方のご参考としていただくため、2021年に米原市でこだわりの詰まった高性能住宅づくりをされたE様のお話をご紹介します。E様ご夫妻はお二人とも学生時代に建築を学ばれていたことから、ご自身の住まいづくりに対して、さまざまな想いをもっておられました。

そのような理由から、当初は古い民家を購入してリノベーションを考えておられましたが、最終的には購入した住宅を解体して新築へと方針変更となりました。今回のコラムでは、そのストーリーについてインタビュー形式でお伝えしたいと思います。

聞き手:最初に住まいづくりのきっかけについて教えていただけますか。

E様:夫婦ともに建築に関係する仕事をしているため、いつかは想いを詰め込んだ自邸を建てたいと思っていました。家族が増え、将来的にはそれぞれの個室も必要になるだろうということから、いよいよ住まいづくりを始めることになったのが2019年です。夫の実家に近い米原市を中心に検討し、購入したのが、現在この家が立っている場所にあった古い中古住宅です。最初は、中古住宅をリノベーションしての住まいづくりを想定していました。

また、そのタイミングで、学生の頃から面識があり、かつ古民家や町家のリノベーションについて経験や知識の豊富なアーキトラストの岸本さんに相談を持ち掛けて計画がスタートしました。

聞き手:購入されたのは、どのような中古住宅だったのですか?

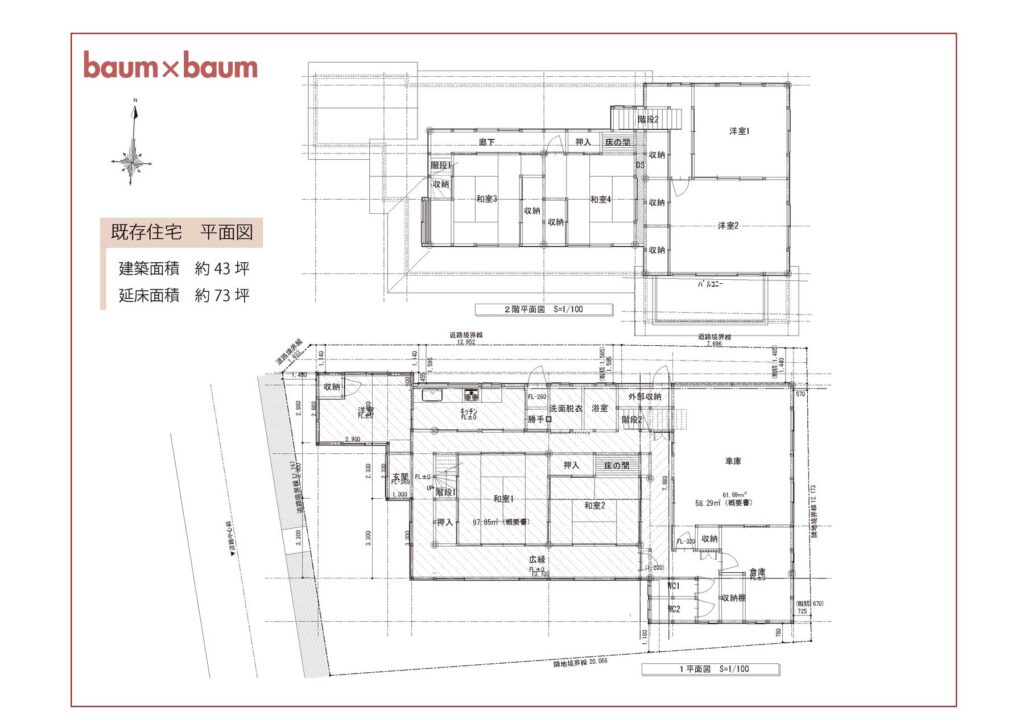

E様:敷地が83坪、築80年の日本家屋です。ただし、約50年前に一度、さらに2〜30年前にも一度リフォームや増築がされた建物です。全体で延床面積が約73坪もある大きな家でした。

新築ではなくリノベーションを考えた理由は、私たち二人ともが建築を学んだ中で、地域の景観や資源を守っていくためには安易なスクラップ・アンド・ビルドとはせず、残せるものは残して使っていくことが大切であるということです。また、住宅設計や施工の知識もある程度あることから、部分的に自分たちでセルフビルドをしていくような住まいづくりにも興味がありました。

【写真】既存住宅の外観

【写真】既存住宅の内観

【図版】既存住宅平面図

聞き手:どのような方向でリノベーションすることになりましたか?

E様:アーキトラストのスタッフと大工さんが現地調査に来てくださり、基礎・床下・小屋裏・水回りなどを確認しながら、構造としてどの部分を残していくか、既存の柱を抜いたり補強したりするところを1つ1つ検討してもらいました。

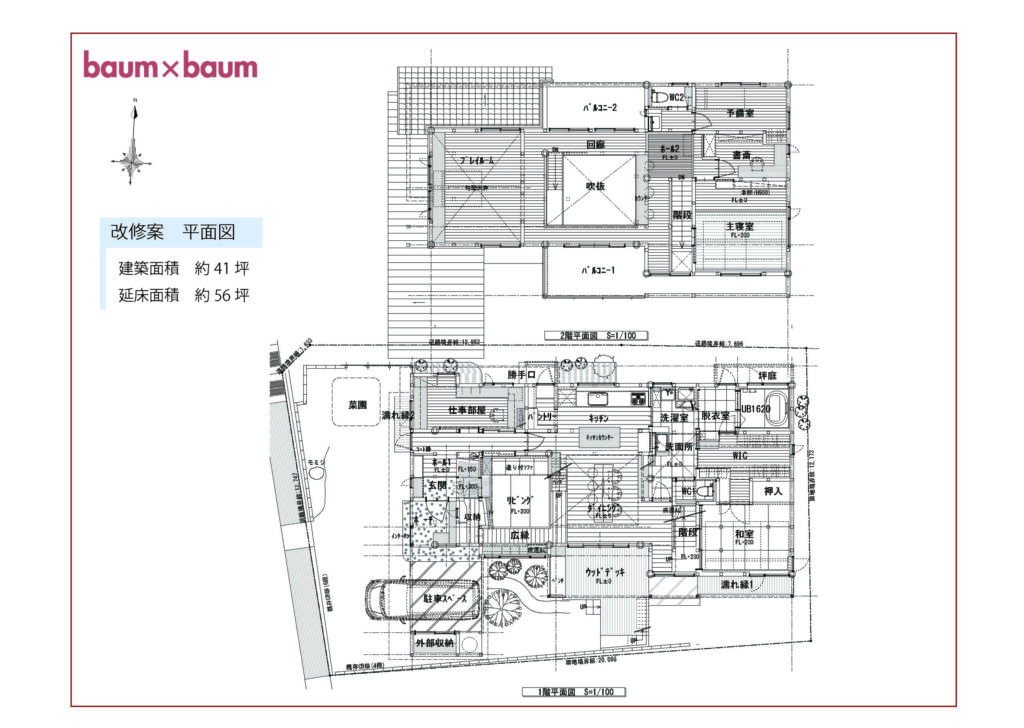

そして、方向性としては、構造的な強度を確保することと、断熱改修は必須であるため、基礎や構造躯体は残しつつも、ひと回り小さく減築することになりました。規模が大きい建物だと耐力壁が多く必要になること、また、建物の表面積が大きいと断熱改修の範囲も広くなるためです。

改修案のポイントは以下となります。

・80年を経過して老朽化していた建物の西側部分を撤去

・南北の建物の奥行きも削り、ひと回り小さく減築

・約50年前にリフォームされた建物中央と比較的新しい東側部分はスケルトン(柱と梁のみを残して)再利用

・建物の中央部にあった二間続きの和室をつなげてフローリングのLDKに

・建物の北東にはキッチンや浴室・洗面など水まわりを集約

・北西の玄関を入ってすぐの場所に在宅勤務のスペースを設ける

・南面に大きな開口部を設けて、採光を多くとる

・ダイニングの上部は吹き抜けにして、LDKへの採光をとる

・2階は吹き抜けの周囲に回廊をつくり、子ども部屋やプレイルーム、バルコニーをつなぐ

基本的に、LDKを中心として回遊型の生活動線を設けることで暮らしやすさを高めることを考えています。

それでも延床面積は約56坪と大きい改修案で、古くて断熱改修がほとんどされていなかった既存住宅では、家全体の断熱改修にどれくらいの金額がかかるかが懸念事項でした。古い家のたたずまいは残したかったのですが、寒さを我慢する暮らしはしたくないというのは、夫婦ともに新しい住まいで重要視していたことでしたので。

聞き手:最終的にはリノベーションから建替えに変更となりました。どのようなことが理由だったのでしょうか?

E様:現地調査にアーキトラストさんに来ていただいた時に、床下の基礎の形状や、柱や梁のゆがみの状態、小屋裏・屋根の雨漏りの状態なども詳しく見ていただきました。

調査結果から、まず現況建物の図面を作成(復元)してもらいました。購入した建物は何度かにわたり改修や増築が行われているため、それらも図面に反映をしていただきました。その図面を元に、耐震補強をすることで強度が向上するか?また、断熱改修を行うことで希望する断熱性能を得られるかを検証してもいました。

その結果、希望していた耐震強度や断熱性能を得るためには新築以上の費用をかけないといけないことや柱の追加などの影響で希望が叶えられない部分が数多く出てきたので、リノベーションをあきらめることになりました。

【写真】アーキトラストによる内部調査

聞き手:耐震性能の調査については、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

E様:アーキトラストさんの岸本さんの説明によれば、新耐震基準が施行される(昭和56年)以前の住宅は震度5程度の地震で建物が倒壊しないことを目的として設計されているため、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害は免れることが考えられている現在の住宅に比べて全体的な強度が不足しているとのことでした。

さらに大きな地震にも耐えられる耐震等級3については、アーキトラストさんの標準仕様でもあり私たちの必須要件でもあったのですが、たとえ耐震改修を行ったとしても現在の耐震等級3を確保するのはほぼ不可能ということでした。

また、今回の古民家のような伝統工法(※)で建てられた住宅は、建物全体が柔軟に変形することで地震の揺れを吸収し、地震の力を受け流すことで建物の倒壊を防ぐことが考えられているため、新築時における構造計算とはまた違った解析方法を必要とするため、伝統工法で建てられた古民家に対して耐震補強を検討する際には、耐震・制振・免振の専門知識を持った専門家が計画をする必要があるとのことでした。

【伝統工法】

日本の伝統的な木造建築の技術や構法のこと。木材同士を繋ぎ合わせる際に金具や釘を使わず、「仕口」「継手」と呼ばれる組み方で住宅を形作ります。また基礎は「石場建て」と言って、建物の柱を地面に置かれた石の上に直に立てるもので、現代の建築で一般的なコンクリート基礎とは大きく異なります。

聞き手:建物の断熱についても、難しい結論に至ったわけですね?

E様:はい。今回の改修案は延床で約56坪と大きかったこともあり、断熱性能および気密性能を確保するのも新築以上のコストがかかり、アーキトラストさんが新築時の標準的な断熱性能としている、断熱等級6.5程度以上の確保も困難とのことでした。断熱性能が得られず、また気密性能も低いとなると、必然的にアーキトラストさんが標準仕様としている「エアコン1台での全館空調」も不可能という結論になった訳です。

このような個々の性能に対する技術的なアドバイスや、改修に必要な工事費用を算出してもらった結論としては、新築同等もしくはそれ以上の費用をかけたとしても、今後数十年にわたって十分に安全で快適といえるリノベーションはかなり難しいというものでした。結局、それらを総合的に判断して新築へ建替えをすることになりました。

ただ、今になって振り返ってみると、あの時にアーキトラストさんのアドバイスに従ってリノベーションをスッパリあきらめたのは正解だったと思います。

* * *

古い民家を購入して、耐震・断熱性能の向上を含めたこだわりのリノベーションを考えておられたE様ご夫妻。しかし、アーキトラストの調査や検討による結果、求めているレベルの性能向上が難しいことがわかり、新築へ建て替えをすることに舵を切ることになりました。

この続きは、次回のコラムにてご覧ください。